不知不覺

2020年已經過去了快三分之一

我們宅家的生活也過去了三個多月

偶爾在夜晚去公園散散步

擡頭後驚喜地發現

天上的星星好像變多了

這是錯覺嗎?或者偶然?

還是疫情期間我們的空氣真的變好了?

讓我們用數據來看看。

武漢

空氣中的二氧化氮主要來自于燃料的燃燒、

城市汽車尾氣和部分工業生産

疫情期間,

由于各大城市實施了嚴格的控制人員流動、

減少公共活動和居家辦公的措施,

随着道路上車輛減少和工廠停工,

1月末之後我國二氧化氮排放整體水平明顯下降

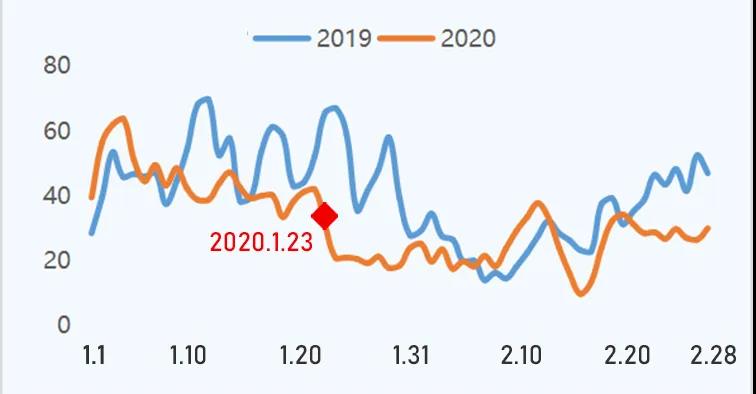

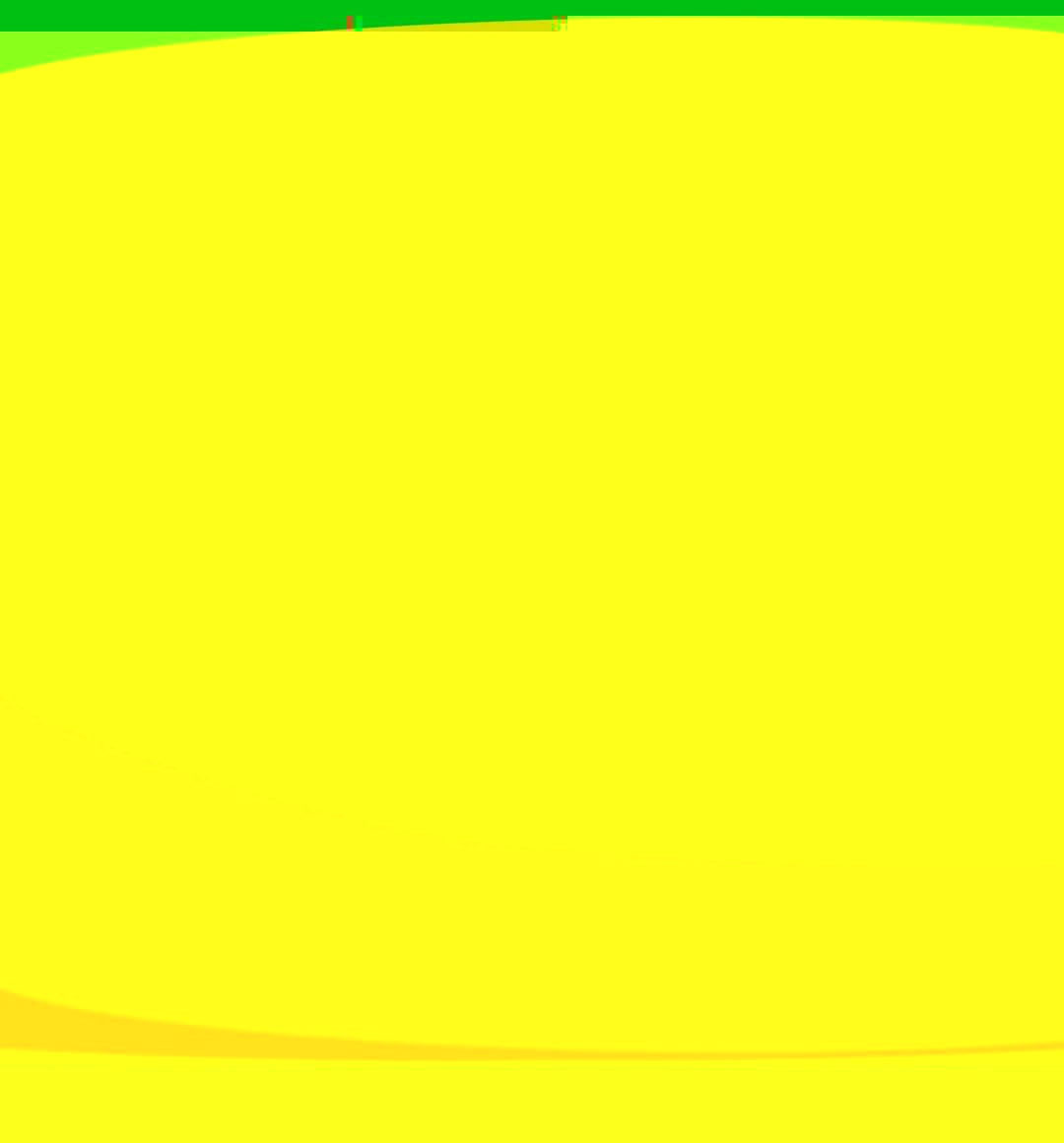

計算北京、上海、廣州、深圳

在今年1-2月每日二氧化氮濃度的平均值,

并與去年同期對比,

發現在大部分時間裡二氧化氮濃度比去年下降很多

(2019年1-2月、2020年1-2月北上廣深二氧化氮濃度)

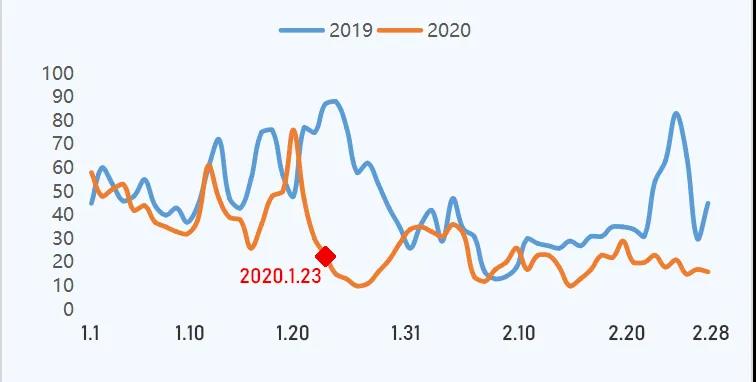

而自1月23日實施封城措施的武漢,

二氧化氮排放的下降更加明顯

![]()

(2019年1-2月、2020年1-2月武漢二氧化氮濃度)

一線城市

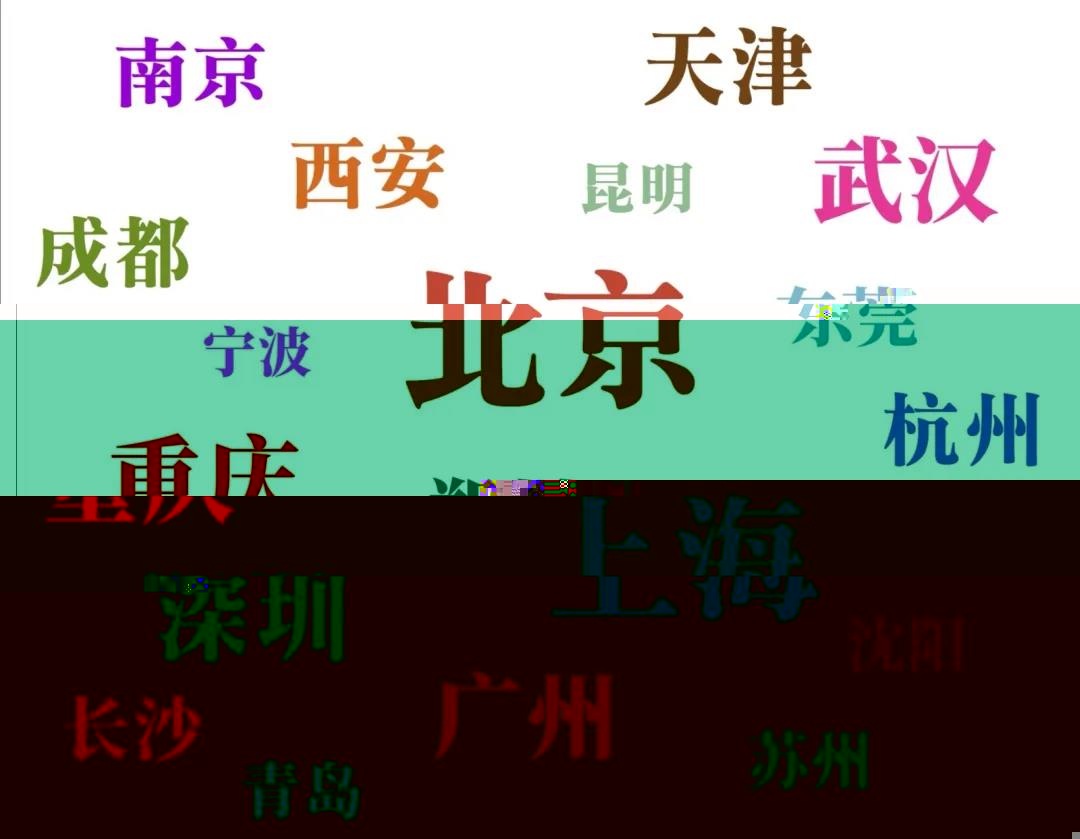

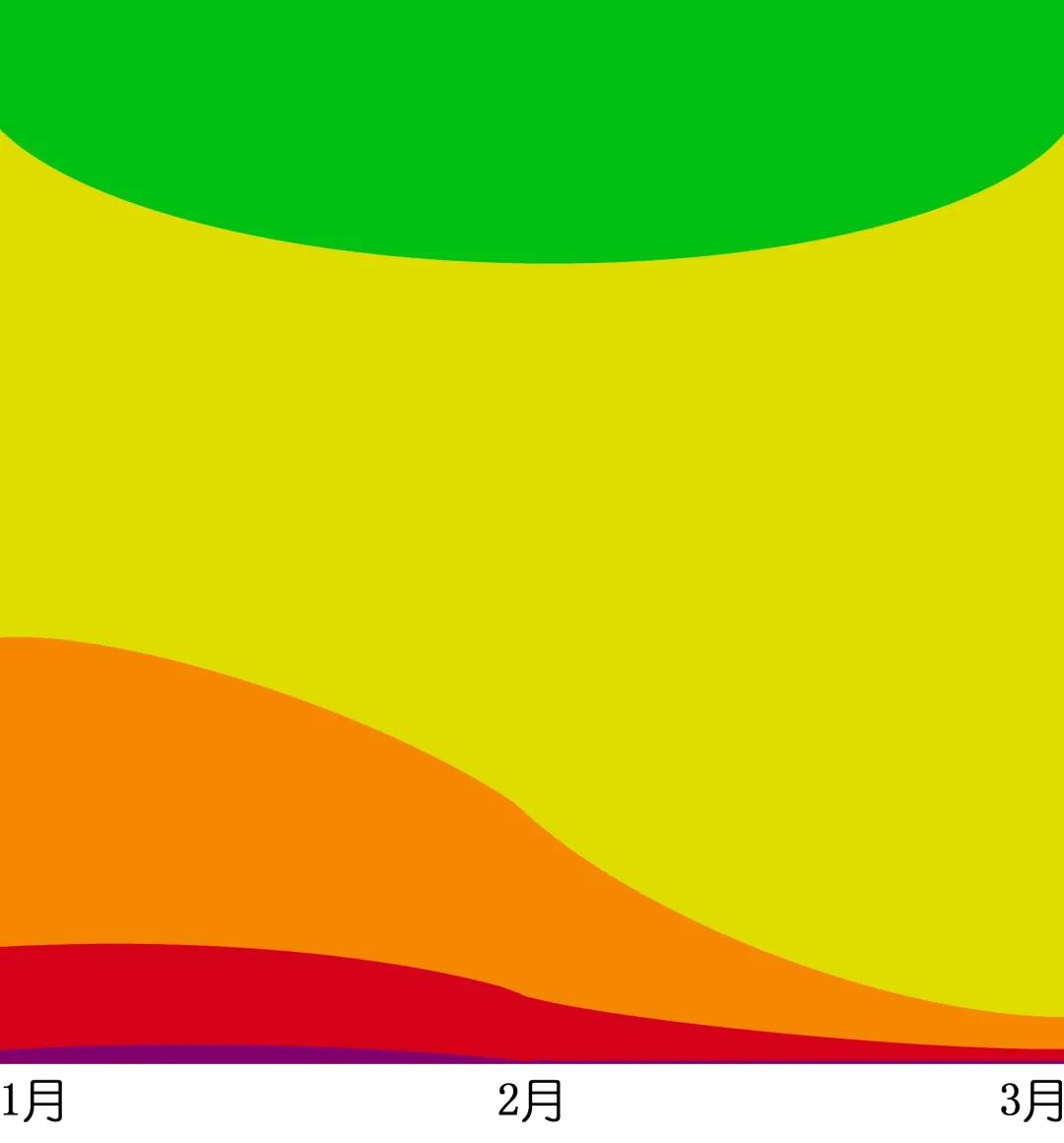

計算一周中19地市

日均空氣質量指數(AQI),

假設當空氣質量指數為115時,可以看到5顆星;

空氣質量指數每降低一點,可以多看到一顆星

(比如空氣質量指數114時6顆星);

今年與去年相比

不僅可以看到更多星星

而且能看到星星的天數多了

其他城市

比較2018-2020三年1-3月

全國360+城市每個月各等級的城市數量

和往年同期相比

空氣質量優、良的城市明顯增加

輕度污染、中度污染的城市減少

由于氣象狀況、春節等原因

每年2月 3月的空氣質量比1月好

但今年 采取封城等一系列措施後

2月和1月差别更顯著

變化不大?

似乎 今年與往年的對比

并沒有我們想象中那麼大

一些生活在北方的朋友會覺得

霧霾天氣依然時不時地出現

其實這也是有原因的

盡管在疫情和春節假期的影響下,

排放确實有所下降,

但秋冬季主要的污染來源

并沒有實質性下降

而且不利的氣象條件

也會造成污染加重

在燃煤采暖方面,

疫情使大量務工人員回鄉

而且遲遲無法回到工作城市,

長時間居家使居民采暖需求增長,

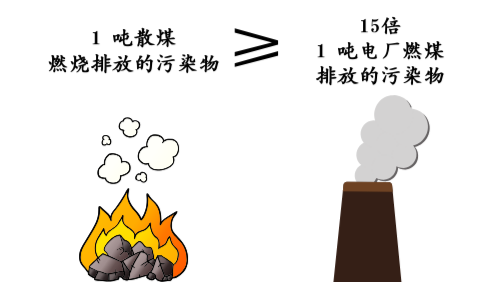

在農村等地還有大量居民燃燒散煤取暖

據《新京報》報道,

今年春節期間與去年同時段相比,

農村地區衡量燃煤量的CO濃度增加了10%以上,

說明農村散煤用量較春節前有所增加

在工業生産方面, 目前停工的主要為污染較輕的 加工業、輕工業等, 而高污染的重工業大多需要常年運轉, 并未停工或者停工較少 而且随着技術進步和需求增加, 這些行業的産量每年都在增長 比如, 中國鋼鐵工業協會公開的數據顯示, 今年1-2月全國粗鋼産量同比增長3. 07%, 生鐵産量同比增長3. 06% 所以,大氣污染物的減少 并沒有達到一個非常誇張的程度 思考 最近幾個月 可以比以往看到更多星星本來是好事, 可是背後的緣由卻令我們沒有那麼歡樂 不論是 犧牲經濟發展和人們正常生活 帶來的藍天和星星, 還是有些時候窗外仍肉眼可見的霧霾 都是地球給人類上的一課 在這個春天都值得我們思考 我們之前針對空氣質量的舉措 方向都是對的嗎? 工業文明的發展和環境保護如何平衡? 空氣質量改善對遏制病毒傳染有影響嗎? …… 依然任重道遠 期待有一天 疫情散去,星星也沒有離開 數據來源: 中華人民共和國生态環境部 中國鋼鐵工業協會 作者 / 田昕 指導老師 / 張淩霄 輪值主編 / 吳垠 責任編輯 / 黃怡靜