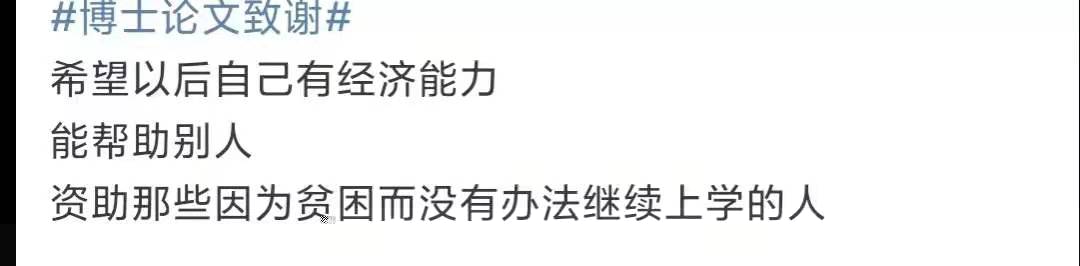

我走了很遠的路,吃了很多的苦,才将這份博士學位論文送到你的面前…”一篇博士論文緻謝在多個平台走紅。大家唏噓感歎,命運給他一次次打擊,他都能靠着勇敢的内心克服。大家點贊、轉發、評論,流淚,然而,依然有小部分人對這篇緻謝的刷屏有着截然不同的看法。

這小部分人,根本不能理解為何那麼多人對這篇論文緻謝感動共情。

可是,正因為這些人的存在,使得這篇論文緻謝的走紅更加合理——大家已經厭倦了這個時代的麻木與現實。

近幾年流行一個詞叫“小鎮做題家”,輿論賦予的“小鎮做題家”的形象是那種通過高考,進入高等院校的底層青年,出身小城擅長應試,他們似乎既沒有夢想也沒有靈氣。“上985又怎樣最後還是廢物。”

這個詞的出現本是在自嘲,但随着輿論的發酵這個稱号變成了一種貶低。許多努力的寒門學子從小被教育“勤能補拙”、“讀書改變命運”,在考出家鄉的時候是天之驕子,現在卻被嘲諷為“小鎮做題家”。别人會編程,會鋼琴,而做題家們就隻有一摞摞的書本和習題。這個時代太過苛刻,自己刷題努力的經曆現在反倒變成了被人嘲諷的把柄,無數人都陷入了深深的迷茫。

但在黃國平的身上,我們看到的是一種絕對的清醒和不放棄,目标明确、刻苦鑽研,經曆這麼多苦難卻并沒有改變他的世界觀。

在這個網絡傳播的時代下,似乎已經不存在純粹的感情。

許多人對正能量嗤之以鼻,認為隻是在灌“毒雞湯”;一遍遍強調社會有多麼現實,光努力是沒用的。現在有多少人被網絡上的内卷、教育等話題帶進去了?今天說“學校内卷”,明天說“為什麼現在年輕人不願意生孩子了”,在這個過度被營銷焦慮的時代下,大家都認為自己生而平庸,再努力都是徒勞,看不到未來也忘記了好好經營自己的生活。

可是黃國平的經曆就像是灰暗世界的一抹光彩,信息爆炸的時代,這樣樸素真誠的文字給了大家溫暖的啟示:

努力拼命的人是有機會得到獎賞的。大千世界,你我都渺小如草芥,本想就這樣草草一生,可他卻說,我們可以妝點春天。

在這篇緻謝走紅之後,黃國平寫了一封給網友的回信,在回信中,他也附上了此篇緻謝的完整版。

如果帶着思考的眼光看,幫助改變命運的除了他的努力與堅持,還有他身邊的提供幫助的人們。

在他的成長過程中,計算機啟蒙老師和師母對他照顧有加,高中時學校幫助免除了學雜費,胡叔叔一家幫助解決了生活費,研究生以及博士時的導師和同學為他的學習和工作給予了很大的幫助。

大多數人在讀這篇論文緻謝的時候,都會将自己代入黃國平的角色中,但如果你是胡叔叔,會不會幫他解決生活費呢?如果你是看到他拖欠學費的老師,又會怎麼做呢?

社會都在批判應試教育推崇素質教育,但黃國平的經曆也在提醒我們,貧困的孩子學費生活費都不堪重負,又該如何去開展素質教育呢?

他的經曆不僅僅反駁了努力無用論,身上的“正能量”也不僅僅體現在堅持奮鬥上,還在于他讓寒門學子的處境能夠被更多的人關注到施以幫助。寒門真的難出貴子了嗎?黃國平的經曆讓我們認識到要讓寒門學子成功路走的更快更穩,需要社會和國家共同的幫助,這也正是我們努力的目标。

這篇論文緻謝就像一劑“強心劑”,在這個鼓吹“學的好不如生的好”的時代下,它喚醒了在現實世界厮殺到已經麻木的人們心中的那份期望——無名之輩也可以披荊斬棘站上高處;在這個充斥着虛幻的争論的時代下,它讓還在掙紮的我們找到了堅持努力的意義,在這個人們都擺着“事不關己”态度的急躁的時代下,它讓人們的目光從專注自己到了關注他人。不是每個人都有機會在出生時抓到一手好牌,但在這個充斥着麻木和焦慮的時代下,我們需要這樣的“雞湯“來啟示我們好好經營自己的生活和未來。

圖片/來自網絡,侵删

文、排版/劉璟

指導教師/路鵑